জুবাইয়া বিন্তে কবির

‘মধ্যরাত্রির নীরবতায় প্রাণগুলো চিৎকার করে।’ —এই শ্লোগানটি আজ শুধু কাব্য নয়; এটি বাস্তব, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চকিত পুরোধাগণও প্রায়শই এই চিৎকার শুনতে চান না, কিংবা শুনে অনাক্রম্য থাকেন—নীরব থাকেন। ফিলিস্তিন প্রশ্ন আজ শুধু মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাজনৈতিক সংঘাত নয়; এটি মানবতা ও ন্যায়ের প্রশ্ন, এবং একাডেমি নিজেকে—তার নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থানকে—পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়তে বাধ্য করেছে।

প্রেক্ষাপট ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তন : বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার দাবি ছিল শুধু মানবাধিকারবাদীর আহ্বান; আজ তা একটি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আন্দোলন হিসেবে বৈধতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ফিলিস্তিনপন্থী রেজোলিউশনগুলোর সংখ্যা বাড়ছে, যা দখলদারিত্ব ও দমননীতির বিরুদ্ধে একটি কল্যাণকর নৈতিক অরিয়েন্টেশন নির্দেশ করে। এই বৈশ্বিক পরিবর্তন শুধু রাজনৈতিক কূটনৈতিক স্তরে ঘটছে না; এটি একটি নৈতিক উত্থান—দমনিত ও অবমূল্যায়িত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠে কথা বলার আহ্বান, এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নাগরিক সমাজের মধ্যে এক নতুন সংহতির জন্ম দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়: নৈতিক ঘর, নীরবতার রাজনীতি :

বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্যগতভাবে গণতান্ত্রিক বিতর্ক, স্বাধীন চিন্তা, ন্যায়ের পরীক্ষণ—এই সবকিছুর ক্ষেত্র। কিন্তু ফিলিস্তিন প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে এ ঐতিহ্য ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করেছে। পশ্চিমা একাডেমিতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, প্রশাসনিক স্বীকৃতি ও রাজনীতির চাপে নীরবতার একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিষয়টি রীতিমত কয়েকটি উপাদান মিলিয়ে তৈরি: ১. ইমিগ্রেশন, ভিসা ও প্রকাশভঙ্গির ভয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা, যারা ফিলিস্তিন বিষয়ক আলোচনা এবং প্রতিবাদে যুক্ত হতে চায়, তারা জানে—একটু অপ্রয়োজনীয় বিবৃতি বা অংশগ্রহণই পারে প্রশাসনিক বা আইনি ঝামেলায় পড়তে পারে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে, তুর্কি পিএইচডি‑শিক্ষার্থী রুমেইসা ওজতুর্কি (Rumeysa Özturk), যিনি Tufts বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত, একটি সম্পাদকীয় লেখায় যুক্ত হওয়ায় এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করার কারণে ভিসা বাতিল ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। একইরকম ঘটনা হয়ে ছিল মহ্মুদ খালিল (Mahmoud Khalil)‑এর ক্ষেত্রে। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র; শান্তিপূর্ণ প্রოტেস্টে অংশগ্রহণের কারণে আইনি অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার ও ভ্রমণকার্যরোধের শিকার হয়েছেন।

২. প্রশাসনিক ও স্টেট‑লেভেলের চাপ : সরকার বা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করে; তারা দাবী করে যে “প্রতিরোধমূলক” বা “বিভ্রাট সৃষ্টিকারী” আন্দোলনগুলো বন্ধ করতে হবে, নিরাপত্তা বা আইন শৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে, কিংবা তহবিল বা সরকারি অনুমোদন হুমকির মুখে পড়ে প্রশাসন নিরপেক্ষতার নামে নিরাশ্রয়ভাবে নীরব হয়ে যায়।

৩. অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও কর্পোরেট ফান্ডিং : বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অংশই সরকারি তহবিল ছাড়াও ব্যক্তিগত অনুদান, কর্পোরেট গ্রান্ট ও দাতা সংগঠনগুলোর অর্থে চলছে। প্রো‑ইসরাইলি অনুদানদাতা ও চুক্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলো প্রায়শই সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্পে বা গবেষণায় সংশ্লিষ্ট থাকে; তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রায়শই ঝুঁকি এড়াতে চায়—ভয় পায় যে অতিরিক্ত রাজনৈতিক সমর্থন বা প্রতিবাদ তাদের অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলবে।

৪. সামাজিক ভীতি ও আত্ম‑সেন্সরশিপ: একাডেমিক পরিবেশে বিতর্ক হয়, কিন্তু ভয় আছে ‘অ্যান্টিসেমিটিজম’ বা অন্য ধরনের দ্বন্দ্বের অভিযোগে পড়ার। যদি বক্তৃতা বা আন্দোলনগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা হয় যে তা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তবে শিক্ষার্থী বা অধ্যাপক জীবনে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে বহু শিক্ষার্থী ও শিক্ষক প্রশ্ন তুলতে চান, কিন্তু নিরপেক্ষ বা সুনির্দিষ্টভাবে নয়—আলোচনার প্রস্তুতি, ব্যাক্তিগত প্রকাশ, সামাজিক মাধ্যম পোস্ট, গবেষণা বিষয়ক কাজ এমনকি ভবিষ্যতের চাকরির সুযোগ সব কিছুই স্থানান্তরিত বা বাতিল হতে পারে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Gaza Solidarity Encampment (এপ্রিল ২০২৪): প্রায় ৫০টি ত্রিপা গাঁথা তাঁবু ‘অ্যাকশন’ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছিল East Butler Lawn‑এ, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসরাইল‑সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রত্যাহারের দাবি করেছিল। প্রশাসন যখন প্রথম তাঁবুটিকে NYPD‑কে নিয়ে ভেঙে দেয়, ছাত্ররা দ্রুত পাশের ঘাটিতে নতুন এক তাঁবু গঠন করে। প্রশাসন শেষে অভিযান চালায়, শিক্ষার্থীদের সাসপেনশন দেওয়া হয়।

রুমেইসা ওজতুর্কি (Rumeysa Özturk): একটি সম্পাদকীয় লেখায় অংশ নেওয়ার কারণে তিনি ‘হামাস‑সমর্থন’ অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার হন, ভিসা বাতিল করা হয়, এবং প্রক্রিয়াগতভাবে হাজার দশেক মাইল দূরত্বে একটি আটককেন্দ্রে পাঠানো হয়।

মহ্মুদ খালিল (Mahmoud Khalil): ফোন্ট্রোল প্রোটেস্টে অংশ নেওয়ার কারণে প্রায় ১০৪ দিন আটক ছিলেন। স্থানীয় আদালতে মুক্তি পান কারণ আদালতের মতে তাঁকে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, এবং তিনি কোনোflug রিস্ক নেই। তবে তাঁর ডেপোর্টেশন মামলাও এখনও চলছে।

OHCHR ও শিক্ষা অধিকার: বিশেষ প্রতিবেদক ফারিদা শাহীদ জানান, সবার শিক্ষার অধিকার ও স্বাধীন প্রকাশের অধিকার ও শান্তিপূর্ণ মিছিলের অধিকার শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থী আন্দোলনগুলোর ওপর ঘটে যাওয়া কঠোর পুলিশের ব্যবহার, ক্যাম্পাসে তালাবদ্ধ অবরোধ ও শিক্ষার্থীদের কারণবশত আটক এবং সাজা দেয়ার ঘটনা প্রবল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপী শান্তিপূর্ণ ধর্ণা, মাঠ আন্দোলন ও চারণ হয়েছে; এসব আন্দোলে শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকরা দাবি করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী তাদের অবরোধ করেছে, আইন প্রয়োগ করেছে ত্রিপুরায় নিয়ন্ত্রণ করেছে।

শিক্ষা অবকাঠামোর ধ্বংস ও Scholasticide: গাজা উপত্যকায় শতাধিক স্কুল ধ্বংস হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, গবেষণাগার, পাঠাগার, শিক্ষকের বাসস্থান এবং ছাত্রাবাস ধ্বংসের মুখে; যা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস নয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসেরও অংশ। নীরবতার চিহ্ন: অনুসন্ধান অনুযায়ী, অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এখন এমন আচরণ করছেন: শ্রেণির আলোচনায় ফিলিস্তিন বিষয় তুলতে ভয়, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট মুছছেন, বক্তৃতায় অংশ নিচ্ছেন না, গবেষণা‐সংক্রান্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ করছেন—কারণ প্রশাসনিক, সামাজিক ও আইনগত শাস্তি হতে পারে।

এই বৈপরীত্য: দ্বন্দ্ব শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক : এই পরিস্থিতি একটি গভীর দ্বৈত মান্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে: একদিকে, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক নীতি স্তরে ন্যায়ের দাবি ও মানুষের অধিকার বিষয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে—ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক জনমত—এগুলোই একটি “ন্যায়ের আন্দোলন”কে শক্তিশালী করেছে। অন্যদিকে, যেসব প্রতিষ্ঠান কথা বলা উচিত তাদের মধ্যে—বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমিক সম্প্রদায়—নীরব হয়ে পড়েছে, অথবা যথেষ্ট সংগ্রামী ও স্পষ্ট বক্তব্য দিইনি। এই দ্বৈত মান্যতা শুধুই নৈতিক নয়; এটি ভবিষ্যতের জ্ঞানের উৎপাদন ও সম্প্রচার প্রক্রিয়াগতও। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রশ্ন না তোলেই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতেই, শুধু শিল্প ও বাজারমুখী দক্ষতা তৈরি করে, তাহলে “একাডেমিক মুক্তচিন্তার” আদর্শ টিকে থাকা কঠিন হবে।

একাডেমির নৈতিক কর্তব্য ও বিকল্প পথ : নিরাপত্তা, আইন ও প্রশাসন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নৈতিক দায়িত্বও কম নয়। কিছু প্রস্তাব ও বিকল্প পথ নিচে:

১. স্বচ্ছ অবস্থান ও নৈতিক নেতৃত্ব : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্পষ্ট করে বলুক: বক্তৃতার স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও বাধা‑দানের বিরুদ্ধে নিন্দা। কোনও ভাঙচুর বা আইন লঙ্ঘন করলে তার বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিচার হোক, কিন্তু বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও মত প্রকাশকে অপরাধ মনে করা যাবে না।

২. নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আমনিস্টি (আত্ম‑সহমর্মিতা)

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিংবা ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া সাসপেনশন, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, শিক্ষাগত রেকর্ডে দোষারোপ—এসব মুছে দেওয়া হোক। আচার‑আচরণ নীতিমালা স্পষ্ট করা হোক যে প্রভাবিত হলে শিক্ষার্থী বা অধ্যাপককে শাস্তি দেয়া হবে যথাযথ due process অনুসরণ করে।

৩. আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা : রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার্থীদের ভিসা, ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস তাদের রাজনৈতিক মতামতের কারণে হুমকির মুখে পড়বে না। আন্তর্জাতিক ছাত্র‑সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগ করার সুযোগ বাড়ানো হোক।

৪. বিকল্প পাবলিক স্পেস ও সংহতি আন্দোলন : যেখানে মূল পাবলিক স্ফিয়ার নীরব হয়ে আসছে, সেখানে কাউন্টার পাবলিক স্পেস তৈরি করা জরুরি—ছাত্র আন্দোলন, ফ্রি টকস, বিকল্প প্রকাশ (জিৎহাউস, ব্লগ, সামাজিক মাধ্যম, সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনা) যেন থেকে যায় এবং বিকাশ পায়।

৫. গবেষণা ও সাক্ষ্য সংরক্ষণ : যুদ্ধ ও দমননীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস, মানবাধিকার লঙ্ঘন—এসব বিষয়ে গবেষণার অব্যাহততা প্রয়োজন। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্রাবাস, পাঠাগার ও লাইব্রেরির ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হোক—যখন মানুষ আর ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারবে, জ্ঞান নির্মূল করা যায় না।

৬. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শিক্ষাবিদ শক্তির মেলবন্ধন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে ফিলিস্তিন‑সংহতি আন্দোলন তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী, তাদের অভিজ্ঞতা ও কণ্ঠে বৈশ্বিক একাডেমিকে অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হোক। সাংবাদিক, গবেষক, শিক্ষার্থী একযোগে কাজ করবে।

কিছু সাহিত্যমূলক বিবেচনা : এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের বীণা বাজছে গাজার গলিতে, এজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত পরীক্ষাগারের ধুলা, শিশুদের ছিন্ন হয়েছিল লেখাপড়ার খাতা—এসবই কেবল রাষ্ট্রের নিপীড়নের ইতিহাস নয়, আমাদের নীরবতার ইতিহাস ও অপরাধও। শব্দহীনতার দাম গাজায় কতগুলো ভবিষ্যত নষ্ট হওয়া শিক্ষার্থীর গভীরে রচিত হবে, কতগুলো বই আর হবে না, কতোগুলো অধ্যাপন হবে না—এসব চিন্তাই আমাদের প্রকাশিত কণ্ঠকে মূল্যবান করে তোলে। প্রত্যেক শিক্ষক, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যখন অনুভব করে “আমি কথা বলব না, কারণ আমার ভবিষ্যত বিপন্ন হতে পারে”—তখন সেই ভয়ই নীরবতার অস্ত্র। কিন্তু তার বিপরীতে, সাহসী একটি বাক্য, একটি প্রতিবাদ, একটি প্রকাশ যথেষ্ট হতে পারে—একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে, এমনকি বিশ্ব ইতিহাসে।

একাডেমি কি করবে? ফিলিস্তিন প্রশ্ন শুধু একটি রাজনৈতিক সংঘাত নয়; এটি একাডেমির নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যের পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় কি হবে শুধুই দক্ষতা‑প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অর্থ ও বাজারের অংশগ্রহণকারী, নাকি হবে ন্যায়ের ঘর, মুক্তাচিন্তার বাতিঘর? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি এখনও বিশ্বাস করে যে তারা সত্য, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনার, বিতর্কের ও প্রতিবাদের মাঠ হবে, তবে তাদেরকে নীরবতা ভাঙতে হবে। শিক্ষকরা, শিক্ষার্থীরা, প্রশাসনরা একসাথে দাঁড়াবেন—বক্তৃতায়, গবেষণায়, আন্দোলনে। তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব তখনই ধরা দেবে, যখন তারা বলবে—“আসল শিক্ষার্থী আমি, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে।“ বাংলাদেশ থেকেও সেই কণ্ঠস্বর উঁচু হতে হবে। স্বাধীন কাশেমপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা সরকারি কলেজ; ভর্তি করা সব ছাত্র‑ছাত্রী, শিক্ষাবিদগণ যেন জানে—তোমার অধিকার আছে, তোমার মতামত মূল্যবান, এবং নীরব থাকাকে কখনো ন্যায় হিসেবে ধরা হবে না। এই সংগ্রাম শুধু ফিলিস্তিনের জন্য নয়; আমাদের মুক্ততার, আমাদের মানুষের মনে শান্তিপূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্যই। “কণ্ঠ হারালে কেবল চুপ করে থাকা যায় না।” এই বিশ্বাসকে ধরে রেখে—বিশ্ববিদ্যালয় বলুক, একাডেমি বলুক সত্য, বলুক ন্যায়, বলুক মানবতার পক্ষে।

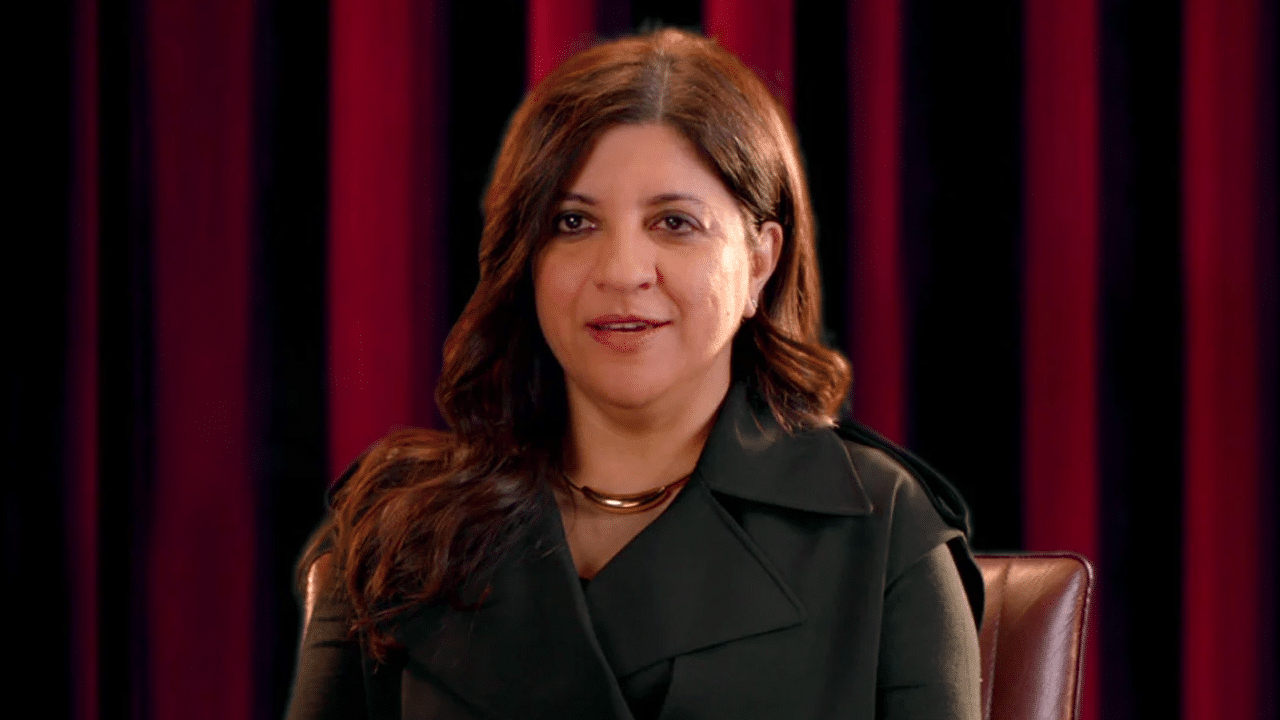

লেখক পরিচিতি : জুবাইয়া বিন্তে কবির

গবেষক কলামিস্ট এবং মানবাধিকার কর্মী।

ডেস্ক রিপোর্ট

ডেস্ক রিপোর্ট