জুবাইয়া বিন্তে কবির

বাংলাদেশের ভূগোল যেন প্রকৃতির এক অনবরত পরীক্ষা। এই ভূমির মানুষ শত শত বছর ধরে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন—নানান দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার শক্তি শিখেছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্তর্লোকে ঘটে যাওয়া আরেক বিপর্যয় আছে, যা অন্য সব দুর্যোগের মতো পূর্বাভাস দেয় না, সময় নেয় না, প্রস্তুতির সুযোগও ছাড়ে না—ভূমিকম্প। এটি এমন এক দুর্যোগ, যার আঘাত আসে নিঃশব্দে, কিন্তু মুহূর্তেই ভেঙে দিতে পারে সভ্যতার শত বছর বয়সী স্থাপনা, জীবন, পরিবার, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত। গত ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্প, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনুভূত হওয়া কম্পন, আমাদের যেন প্রকৃতির এক কঠোর সতর্কবার্তা শুনিয়ে গেল। আমরা কি প্রস্তুত? আমাদের নগর কি প্রস্তুত? রাষ্ট্রের জরুরি সেবা কি প্রস্তুত? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—আমরা কি নিজেদের বাঁচানোর জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করেছি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশ: পৃথিবীর এক অগ্নিবলয়ের প্রান্তে : ভূমিকম্প কোনো কল্পিত আশঙ্কা নয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের একটিতে অবস্থিত—ভারতীয়, বার্মিজ ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষস্থলের ধারে। ভূগোলের এই অবস্থান আমাদের ভাগ্যে এক কঠিন বাস্তবতা লিখে দিয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত এক শতকে দেশে ২০০–এর বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড হয়েছে। সিলেট–চট্টগ্রাম অঞ্চল বছরে গড়ে ২৫–৩০টি ক্ষুদ্র কম্পনে কেঁপে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কেবল থাকা নয়, এটি—অপরিহার্য, কেবল সময়ের অপেক্ষা। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বহু আগেই সতর্ক করেছিল—ঢাকায় ৭.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হলে ৭০ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, দুই লাখের বেশি প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, আর অর্থনৈতিক ক্ষতি পৌঁছাতে পারে ৩০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার—বাংলাদেশের GDP–র ১০–১৫ শতাংশের সমান। এটি কোনো কল্পকাহিনি নয়—এটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্ষেপণ।

ঢাকা: দেশটির হৃদয়, আবার সবচেয়ে দুর্বল অঙ্গও:

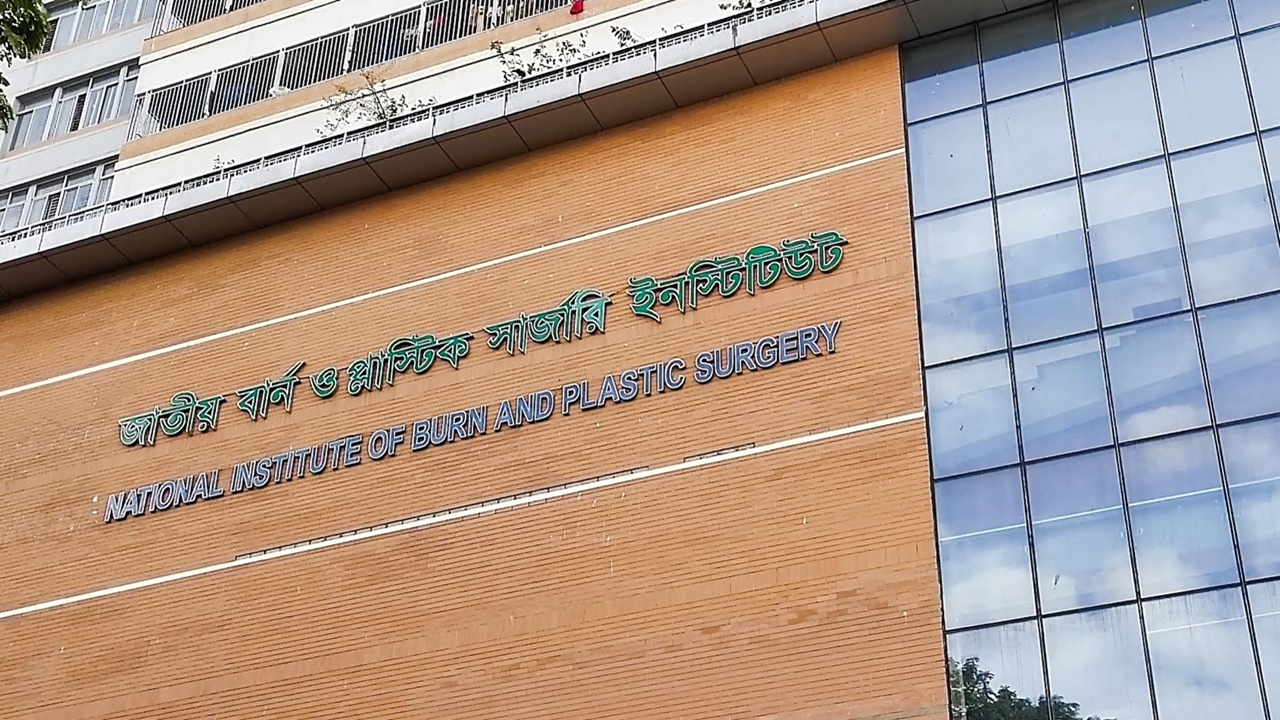

বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর তালিকায় ঢাকার অবস্থান সবসময় শীর্ষে। একদিকে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, অন্যদিকে অনুমোদনবিহীন বহুতল ভবন—ঢাকাকে পরিণত করেছে এক ‘আরবান টাইম বোমার’ মতো। আজ ঢাকায় সাড়ে ২১ লাখ ভবন, যার বিশাল অংশেই নেই যথাযথ পাইলিং, নেই কাঠামোগত নির্ভরযোগ্যতা, নেই জাতীয় বিল্ডিং কোডের অনুসরণ। এক তলা থেকে সাত তলা পর্যন্ত নির্মিত বাড়িগুলোর অনেকই প্ল্যান ছাড়াই তৈরি হয়েছে—এ যেন ভূমিকম্পকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিযোগিতা। একটি বড় ভূমিকম্পে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিদ্যুৎ–গ্যাস লাইনের বিস্ফোরণ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, হাসপাতাল ধসে পড়া পরিস্থিতিকে রূপ দিতে পারে মানবিক ট্র্যাজেডির অন্ধকারময় অধ্যায়ে।

এত বড় নগরকে বাঁচানোর দায়িত্ব কি কেবল ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি স্টেশন দিয়ে সম্ভব? ফায়ার সার্ভিস: সামনের সারির যোদ্ধাদের সীমাবদ্ধতা : ভূমিকম্প হলে সবচেয়ে প্রথম দায়িত্ব পড়ে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স–এর ওপর। কিন্তু ঢাকা শহরে বিশাল ভবনসমুদ্রের বিপরীতে তাদের সক্ষমতা কতটা? তাদের নিজস্ব তথ্য বলছে—ঢাকায় বৃহৎ ভূমিকম্প হলে একসঙ্গে ২০–২৫টি ধসে পড়া ভবনে উদ্ধারকাজ চালানোর সক্ষমতা আছে। কিন্তু যদি ২০০ বা ২০০০ ভবন ধসে পড়ে? যদি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়? যদি বড় গাড়ি আটকে যায়? তারা অবশ্য প্রশংসনীয়ভাবে অনেক প্রস্তুতি নিয়েছে— তুরস্ক ও মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক উদ্ধার অভিজ্ঞতা, পূর্বাচলে স্পেশাল রেসকিউ টিম, সারা দেশে ১৪,৫৬০ জন প্রশিক্ষিত জনবল, ৫৫,০০০ এর বেশি স্বেচ্ছাসেবক, ছোট–আকারের বহনযোগ্য উদ্ধার যন্ত্রপাতি।

তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়—একটি মেগা ডিজাস্টার কি কেবল সদিচ্ছা দিয়ে মোকাবিলা করা যায়? অবশ্যই নয়। এতে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমন্বয়, আধুনিক প্রযুক্তি, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন: ভবন ঝুঁকি ও সচেতনতার ঘাটতি : ডিএসসিসির বক্তব্য অনুযায়ী, তারা রাজউক–ফায়ার সার্ভিসসহ সব সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিয়ে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। তারা জনগণের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি চালাতে চায়। এগুলো ইতিবাচক উদ্যোগ, কিন্তু বাস্তবতা হলো—সচেতনতা যত কম, ঝুঁকি তত বেশি। ঢাকার মানুষ জানেই না ভূমিকম্প হলে প্রথম কী করতে হবে : বাইরে ছুটবে? সিঁড়িতে দৌড়াবে? লিফটে উঠবে? নাকি নিরাপদ স্থানে দাঁড়াবে? অজ্ঞতা-উদ্বেগ-আতঙ্কই সবচেয়ে বড় শত্রু।

রাজউক: পরিকল্পনার অভাবে নগরকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করার ইতিহাস : রাজউকের চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন—ঢাকায় হাজার হাজার ভবন রয়েছে যেগুলোর অনুমোদন নেই, নেই নিরাপত্তা মান। এক কাঠার জমিতে সাত তলা ভবন—এ যেন প্রযুক্তি নয়, ভাগ্যের ওপর ভরসা।

রাজউক বলছে তারা আবার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই তালিকা কি বাস্তবে রূপ নেবে, নাকি আগের মতো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকবে?

পুরান ঢাকার সরু গলি, গাদাগাদি বাড়িঘর—একটি বড় ভূমিকম্পে এখানেই ঘটতে পারে সর্বোচ্চ বিপর্যয়। বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কম, পৌঁছানো আরও কম।

ঢাকা জেলা প্রশাসন ভূমিকম্পের পরপরই কন্ট্রোল রুম খুলেছে—এটি ইতিবাচক। তবে কন্ট্রোল রুমই শেষ কথা নয়, এটি কেবল শুরু। প্রশ্ন হলো— জেলার প্রতিটি স্কুলে কি নিয়মিত মহড়া হয়? হাসপাতালের জরুরি প্রটোকল কি কার্যকর? ধসে পড়া ভবনে পৌঁছানোর বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত আছে কি? সিভিল ডিফেন্স ও এনজিওগুলোর সমন্বয় কতটা শক্তিশালী? দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেবল ঘটনার সময় শুরু হয় না—এর শুরু প্রতিদিনের প্রস্তুতিতে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়: শুধুই ভবন নয়, অর্থনীতিও ভেঙে পড়বে : একটি বড় ভূমিকম্প কেবল ধ্বংসযজ্ঞ নয়—এটি এক অর্থনৈতিক ভূমিকম্পও। ক্ষতির পরিমাণ ৩–৫ ট্রিলিয়ন টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাংকিং খাত খেলাপি ঋণে নুয়ে পড়বে। বীমা কোম্পানি দেউলিয়া হতে পারে। গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হলে রপ্তানি অচল হবে। চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ হলে বৈদেশিক বাণিজ্য হোঁচট খাবে। একটি দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে সময় লাগে না—মাত্র কয়েক মিনিটই যথেষ্ট।

রিয়েল এস্টেট খাত: দায় যতটা বেশি, দায়িত্ব ততটাই গুরুতর : অধিকাংশ ভবন নির্মাণে দায় রিয়েল এস্টেট খাতের। তারা যদি বিএনবিসি বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করে, নিন্মমানের ইট–রড–সিমেন্ট ব্যবহার করে, সঠিক পাইলিং না করে—তাহলে বিপর্যয়ের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় তারাই। একজন ক্রেতা যখন তার জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটি বাড়ি কেনে, তখন সে শুধু ইট–সিমেন্ট কিনে না—কিনে ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তা, স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ভেঙে গেলে দায় কি শুধু প্রকৃতির?

কী করা যায়? এখনই কী করা দরকার? ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা যায় না, কিন্তু ক্ষতি কমানো যায়—জাপান তার উজ্জ্বল উদাহরণ। উন্নত ভবন কোড, ভূকম্পন পূর্বাভাস, গবেষণা, মহড়া, নাগরিক শৃঙ্খলা—সব মিলেই জাপান আজ দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বের সেরা। বাংলাদেশও চাইলে পারে— জাতীয় বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে বাস্তবায়ন, পুরনো ভবন রেট্রোফিটিং, আরও সিসমিক স্টেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–অফিসে নিয়মিত মহড়া, ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, হাসপাতালগুলোতে জরুরি অপারেশন পরিকল্পনা, রিয়েল এস্টেট খাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, নগর পরিকল্পনায় দুর্যোগ সহনশীলতা বাধ্যতামূলক

, এগুলো শুধুই সুপারিশ নয়—এগুলোই আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর উপাদান।

মানুষের ভূমিকা: উদ্ধারকারীরাও ব্যস্ত থাকবে—আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন? বড় ভূমিকম্প হলে উদ্ধারযন্ত্র—কর্তৃপক্ষ—সীমাবদ্ধ। তখন প্রথম ১০ মিনিটে আপনি কী করবেন, তা–ই ঠিক করবে আপনার ভবিষ্যৎ—আপনি বাঁচবেন, নাকি ধসে পড়া ভবনে আটকা পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন, দরজা না পেলে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন, লিফট নয়, সিঁড়িও নয়—ভবন কাঁপলে স্থির থাকুন, গ্যাস–বিদ্যুৎ বন্ধ করুন, শিশু ও বৃদ্ধদের আগে নিরাপদে রাখুন। এই ছোট ছোট প্রস্তুতিই বড় বিপর্যয়ে জীবন বাঁচাতে পারে।

শেষ কথা: আমরা কি উদাসীন থাকতে পারি? ভূমিকম্প কোনো গল্প নয়, কোনো অনুমান নয়—এটি বৈজ্ঞানিক সতর্কতা। আজকের কাঁপুনি হয়তো আগামী বিপর্যয়ের ক্ষীণ ভূমিকম্প। আমরা কি অপেক্ষা করবো বড় ধসের জন্য?

আমরা কি অপেক্ষা করবো উদ্ধারকারীরা আমাদের হারানো জীবন হাতে করে ফিরিয়ে দেবে? নাকি এখনই সিদ্ধান্ত নেব— প্রস্তুত হবো। বাঁচবো। বাঁচাবো। যদি দায়িত্বশীল সরকার, সচেতন রিয়েল এস্টেট খাত এবং প্রস্তুত জনগণ—এই তিন স্তম্ভ একসঙ্গে দাঁড়ায়, তাহলে বাংলাদেশও পারে নিজেকে রক্ষা করতে। কিন্তু আমরা এখনো দ্বিধায়, উদাসীনতায়, অব্যবস্থায় আটকে আছি। প্রকৃতি অপেক্ষা করে না।

ভূমিকম্পের কোনো সতর্কবার্তা নেই। সময় এখনই নিরাপত্তাকে জাতীয় অগ্রাধিকার করার সময়।

ডেস্ক রিপোর্ট

ডেস্ক রিপোর্ট