জুবাইয়া বিন্তে কবির:

বাংলাদেশ আবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। জুলাই অভ্যুত্থান–পরবর্তী পরিবর্তনের এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা—এই একটি শব্দকেই এখন জাতীয় নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে।

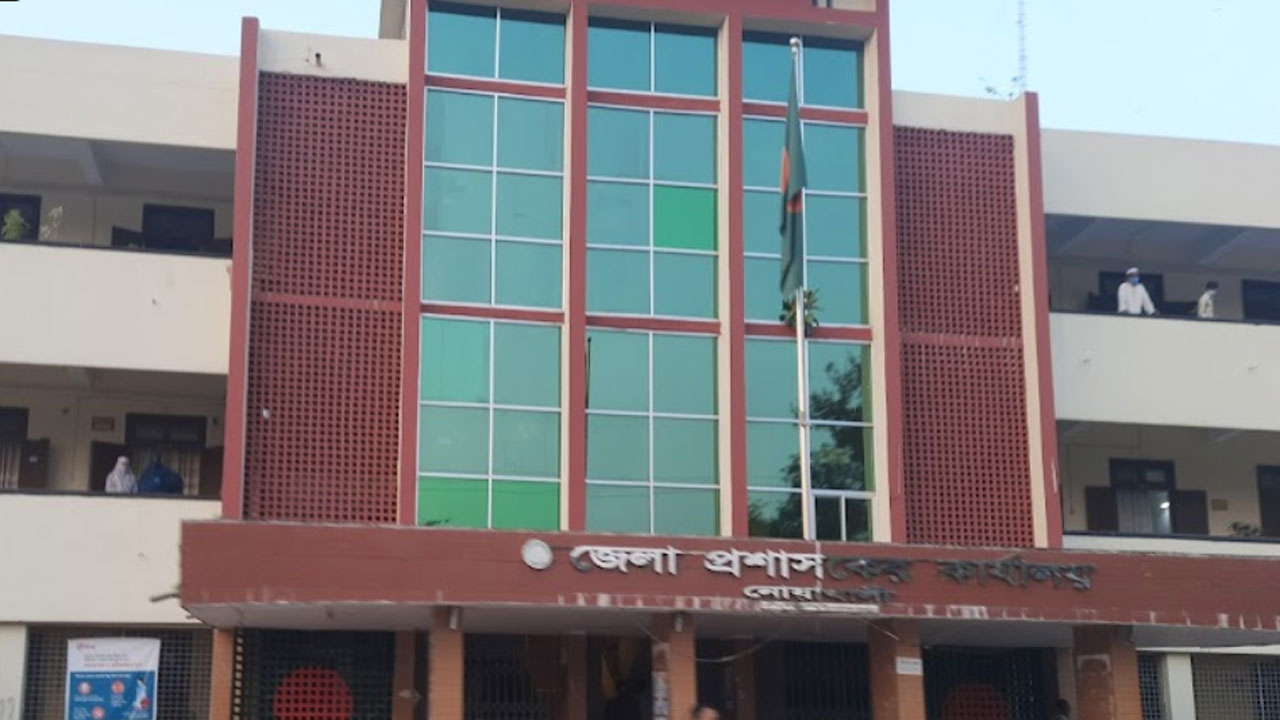

প্রশাসনের নিরপেক্ষতা: সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা : জুলাই অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছিল, প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা হবে। কিন্তু বিগত আওয়ামী আমলে প্রশাসনের সর্বস্তরে যে গভীর দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল, তা এক বছরের মধ্যে দূর করা সম্ভব হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সচিব থেকে শুরু করে মাঠ প্রশাসনের প্রায় ৬৫ শতাংশ কর্মকর্তার পদায়ন ও পদোন্নতি হয়েছিল রাজনৈতিক বিবেচনায়। অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুতে এসব কর্মকর্তার ব্যাপক রদবদল নিয়ে আলোচনা হলেও তা শেষ পর্যন্ত সীমিত পরিসরে থেকে যায়। অনেক বিভাগে এখনো দেখা যাচ্ছে, আগের প্রশাসনিক দলবাজির প্রভাব। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. খন্দকার মিজানুর রহমান বলেন,“বাংলাদেশে প্রশাসন একটি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি নয়, বরং ক্ষমতাসীন দলের সহায়ক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম কাজ ছিল সেটি ভাঙা, কিন্তু তা এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।”

চতুর্মুখী চাপের মুখে ড. ইউনূস : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এখন এক চতুর্মুখী চাপে পড়তে হচ্ছে। একদিকে প্রশাসনের ভেতরে থাকা আওয়ামী ঘরানার কর্মকর্তারা গোপনে সংস্কার–প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করছেন; অন্যদিকে বিএনপি ও জামায়াত–সমর্থিত কর্মকর্তাদের প্রভাব নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক বাড়ছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিএনপি অভিযোগ করেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে জামায়াতপন্থী কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ ও বদলি পেয়ে গেছেন, যা প্রশাসনের ভারসাম্য নষ্ট করছে। অপরদিকে জামায়াত দাবি করছে, প্রশাসনে বিএনপিপন্থীদের দাপট বেড়েছে। এই পারস্পরিক অভিযোগ–বিনিময় প্রশাসনিক পরিবেশে যে বিভক্তি সৃষ্টি করছে, তা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ও মাঠপর্যায়ের সংকট : নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তফসিল ঘোষণার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে। তবে মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের বাছাই নিয়ে দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে। ইসির একজন অতিরিক্ত সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “আমরা চাইছি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কর্মকর্তা দিয়ে দায়িত্ব বণ্টন করতে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে যোগ্য কর্মকর্তার সংকট আছে। অনেকেই আগের সরকারের সময় স্পষ্ট দলীয় অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে আপত্তি উঠছে।” অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতেও দেখা যাচ্ছে দ্বৈত আনুগত্যের ছাপ। কিছু গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আওয়ামী শাসনকালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তাধীন থাকলেও, তাঁরা এখনো বহাল তবিয়তে দায়িত্ব পালন করছেন।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক চাপ : রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক চাপ। আইএমএফ সম্প্রতি স্পষ্ট জানিয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তির ষষ্ঠ কিস্তি নির্বাচন-পরবর্তী বৈধ সরকার গঠনের আগে ছাড় করা হবে না।

এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ আরও বাড়বে বলে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রিজার্ভ এখন ২০.৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে—যা ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার কম। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া বিনিয়োগ আসবে না, আর বিনিয়োগ ছাড়া কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি দুটোই হুমকিতে পড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, “আইএমএফের বার্তা খুব স্পষ্ট—তারা কেবল একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকেই বিশ্বাস করবে। তাই নির্বাচন বিলম্বিত করলে অর্থনীতি আরও ঝুঁকির মুখে পড়বে।”

ইসলামী রাজনীতি ও নির্বাচনী সমীকরণ : জামায়াতসহ কয়েকটি ইসলামী দল ইতোমধ্যে নতুন একটি জোট গঠনের আলোচনা চালাচ্ছে। তাদের দাবি—“প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) পদ্ধতির নির্বাচন” এবং নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, এটি আসলে নির্বাচনী বিলম্ব ঘটানোর কৌশল। বিশ্লেষক নাজমুল হক বলেন, “ইসলামী দলগুলো এখন প্রশাসনের কিছু খাতে প্রভাব স্থাপন করে নির্বাচনী সমীকরণে ভারসাম্য তৈরি করতে চায়। কিন্তু এটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে অন্তরায় হতে পারে।” ইতিমধ্যে ইসলামি ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার গুঞ্জনও ছড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

প্রশাসনিক শুদ্ধি অভিযানের প্রয়োজন : সুষ্ঠু নির্বাচনের আগে প্রশাসনে এক ধরনের “শুদ্ধি অভিযান” চালানো এখন সময়ের দাবি।

অর্থাৎ—যে সব কর্মকর্তা অতীতে গুম-খুন, দুর্নীতি বা রাজনৈতিক নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা দরকার।

দলীয় প্রভাবমুক্ত করার পাশাপাশি মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে। এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন চাইলে গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় করে “ক্লিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেটাবেজ” প্রকাশ করতে পারে—যেখানে প্রতিটি রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের তথ্য থাকবে।

ধর্মীয় প্রচারণা ও নির্বাচনপূর্ব পরিবেশ : ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শীতকালীন ওয়াজ-মাহফিল শুরু হয়েছে। কয়েকজন জনপ্রিয় বক্তার বিরুদ্ধে নির্বাচনপূর্ব সময়কে কেন্দ্র করে দলীয় বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের একজন যুগ্মসচিব জানিয়েছেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আগাম সতর্কতা জারি করা হচ্ছে, যাতে ধর্মীয় সমাবেশ রাজনৈতিক প্রচারণার হাতিয়ার না হয়।

বিলম্ব নয়, বিশ্বাসের নির্বাচনই কাম্য : সবশেষে প্রশ্ন একটাই—এই পরিস্থিতিতে কীভাবে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্ভব? রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, প্রশাসনের অভ্যন্তরে দলীয় আনুগত্য, অর্থনৈতিক সংকট ও আন্তর্জাতিক চাপ—সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। তবু আশার আলো এখনো নিভে যায়নি। ড. ইউনূস একাধিকবার বলেছেন, “আমি চাই, এই নির্বাচন হবে ইতিহাসের সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর নির্বাচন—যেখানে প্রতিটি নাগরিক আনন্দের সঙ্গে ভোট দেবে।” এই বক্তব্যকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এখনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের দোসর, কিংবা নতুন রাজনৈতিক প্রভাবসন্ধানীদের—দু’পক্ষকেই নির্বাচনের কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা : এই প্রসঙ্গে মতামত দিয়েছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন,“একটি দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ নির্ভর করে তার নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার ওপর। নির্বাচনের সময় প্রশাসন যদি দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে জনগণের সেবা করে, তবেই জনগণের আস্থা ফিরে আসবে। প্রশাসনের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর উচিত—নিজেকে রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে দেখা, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়।” তিনি আরও বলেন, “জাতীয় নির্বাচন কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা নয়; এটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে নির্বাচন কমিশন, মাঠ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী—সব পক্ষের সমন্বিত সততা ও দায়িত্ববোধ প্রয়োজন। নির্বাচনকালীন সময়ের ন্যূনতম প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পারলে, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।”

অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম মনে করেন, “ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে কতটা দক্ষতার সঙ্গে তারা মাঠ প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে পারেন তার ওপর। ন্যায়পরায়ণ প্রশাসন ও জবাবদিহিমূলক নির্বাচনই একটি স্থিতিশীল ও উন্নয়নমুখী বাংলাদেশের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।” তিনি শেষে আহ্বান জানান,“আমাদের প্রশাসন, শিক্ষক সমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে এখন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। ভোট শুধু একটি অধিকার নয়, এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যেন কোনো ভয়, প্রভাব বা অবিচার বাধা হয়ে না দাঁড়ায়—এটাই আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।”

পরিশেষে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বহুবার আঘাতপ্রাপ্ত, কিন্তু প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়েছে নতুন উদ্যমে। এবারের নির্বাচন সেই পুনর্জাগরণের সুযোগ। যদি অন্তর্বর্তী সরকার সত্যিকারের নিরপেক্ষ প্রশাসন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারে, তাহলে শুধু দেশের রাজনীতি নয়—অর্থনীতি, বিনিয়োগ, এমনকি আন্তর্জাতিক মর্যাদাও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

কিন্তু যদি পুরনো দলীয় প্রভাব, পক্ষপাত ও স্বার্থান্ধতা আবারো নিয়ন্ত্রণ নেয়—তাহলে “নতুন বাংলাদেশ” কেবলই একটি অপূর্ণ স্বপ্ন হয়ে থাকবে। আমরা যারা জাতীয়তাবাদী পরিবারে বেড়ে উঠেছি, দেশকে ভালোবাসি হৃদয়ের গভীর থেকে—আমরা শুধু চাই, বাংলাদেশ তার নিজের গৌরবে ফিরে আসুক। একটি এমন নির্বাচন হোক, যেখানে জয় হবে কেবল জনগণের, আর হারবে কেবল অন্যায় ও দলীয় প্রভাবের রাজনীতি।

ডেস্ক রিপোর্ট

ডেস্ক রিপোর্ট